(2024年4月1日更新)

学童期に受ける予防接種は、日本脳炎(2期)と2種混合(ジフテリア破傷風)、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)です。

市内の医療機関で受けることができます。

日本脳炎

◇対象年齢:9歳以上13歳未満の者

◇接種回数:1回

【日本脳炎に関する特例措置について】

平成17年度から平成21年度にかけて接種を受けることができなかった方も日本脳炎第1期、第2期の未接種分の予防接種が受けられる特例が設けられています。対象期間内であれば無料で接種することができます。

◇対象者

(1)平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれで、平成22年3月31日までに第1期が終了していない9歳以上13歳未満にある者

(2)平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、第1期及び第2期の接種が完了していない20歳未満にある者

※接種を希望される場合は、実施医療機関に事前に予約し、母子健康手帳をお持ちになり接種を受けてください。

2種混合(ジフテリア破傷風)

◇対象年齢:11歳以上13歳未満の者

◇接種回数:1回

※7歳6か月児までに接種をした三種混合(DPT)第1期接種で得られた免疫のうち、ジフテリア、破傷風の免疫効果を確実にするために、二種混合(DT)ワクチンを第2期として接種しましょう。

※三種混合定期予防接種の記録は、母子健康手帳でご確認ください。

ヒトパピローマウイルス感染症

◇対象年齢:小学6年生から高校1年生に相当する女子

効果・意義

子宮頸がんは、性的接触によって感染するヒトパピローマウイルス(HPV)が原因とされています。そのため、ワクチンを接種してウイルスの感染を防ぐことで、子宮頸がんを予防できると考えられています。

2価と4価のHPVワクチンは、子宮頸がんの原因の50~70%を占める2つのタイプ(HPV16型と18型)のウイルスの感染を防ぎます。9価ワクチンは、HPV16型と18型に加え、他の5種類のHPVの感染を防ぐため子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

積極的勧奨の再開及び9価ワクチンの定期接種化について

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種については、平成25年6月から積極的勧奨を差し控えてきましたが、令和3年11月26日付の国の通知により、個別勧奨が再開されることとなりました。また、令和5年4月から9価ワクチンの接種が開始され、小学校6年生から15歳未満の方は2回接種が可能となりました。

予防接種については、厚生労働省ホームページ(ヒトパピローマウイルス感染症)を参考にしていただき、接種していただきますようお願いいたします。

接種について

(1)子宮頸がん予防ワクチンは3種類あります。原則同じ種類のワクチンでの接種となりますが、医師との相談の上、途中から9価ワクチンに変更して接種することも可能です。

(2)ワクチン接種後に血管迷走神経反射として失神が現れることがありますので、転倒等を避けるため、接種後30分は座るなどして様子を見るようにしてください。

(3)ワクチンは完全に子宮頸がんを予防できるものではありませんので、20歳を過ぎたら定期的にがん検診を受けてください。

ワクチン接種後の注意

ワクチン接種後に体調の変化があった場合は、すぐに医師に相談してください。

副反応によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合には、法律に基づく救済が受けられます。

○子宮頸がん予防ワクチンの予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口

相談窓口については、佐賀県ホームページをご覧ください。

HPVワクチンの接種を逃した方へ(キャッチアップ接種) ~実施期間が令和6年度で終了します~

子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、あらためて子宮頸がん予防ワクチン接種の機会が提供されます。

◇対象:平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子

◇接種期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

※接種が完了するまでに約6ヶ月間かかるため、接種を希望される方は早めの接種をご検討ください。

◇接種回数:過去に定期接種や任意接種をした方は残りの回数分、同一ワクチンまたは9価ワクチンを公費で接種することができます。

※過去に自費でHPVワクチンを受けた方には、伊万里市が定めている助成上限内の金額を払い戻しいたします。詳しくは、子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用の助成(償還払い)についてをご覧ください。

予防接種については、厚生労働省ホームページ(キャッチアップ接種のご案内)を参考にしていただき、接種していただきますようお願いいたします。

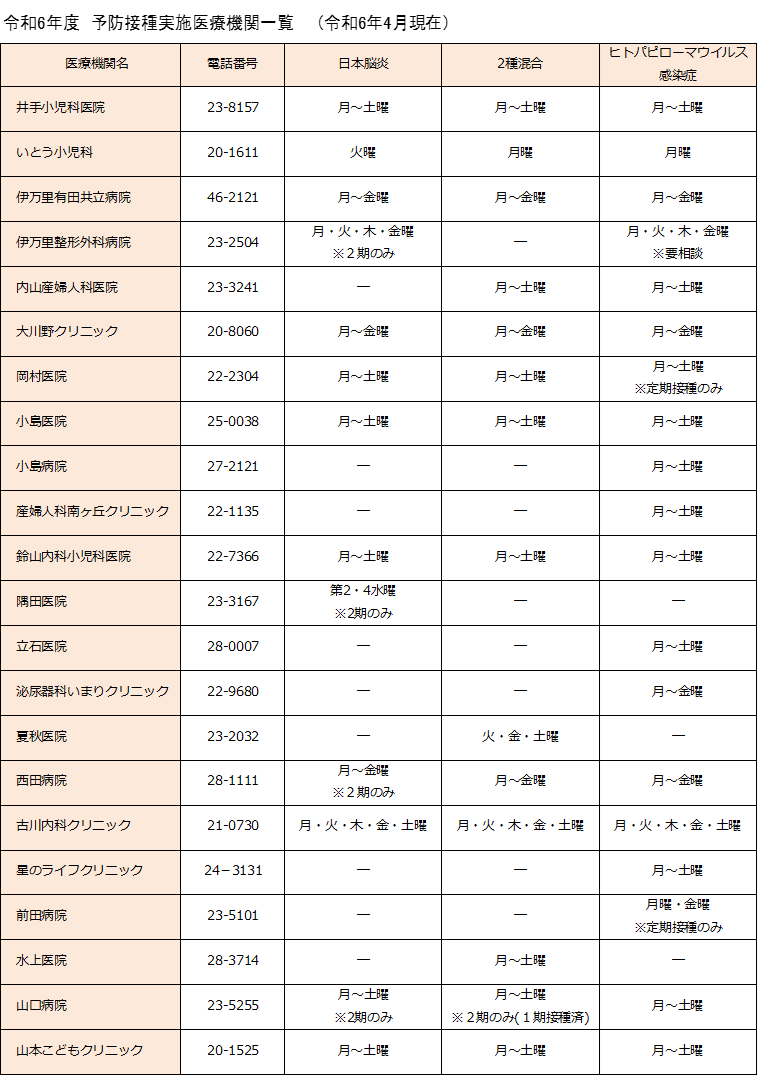

医療機関(要予約)

※伊万里市外の医療機関については、佐賀県ホームページの定期予防接種の実施医療機関をご覧ください。

※県外の医療機関を希望される場合は、佐賀県外で予防接種を希望される場合の費用助成(償還払い)についてをご覧ください。

自己負担額

無料

要予約

予防接種を受けるには、医療機関に事前予約が必要です。安心・安全に予防接種を受けていただくために、母子健康手帳を持参のうえ、5日前までに直接予約をしてください。

接種当日持っていくもの

母子健康手帳・健康保険証

参考

厚生労働省ホームページ(ワクチンの供給状況について)

定期予防接種(就学前)